|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

2024年6月  |

|

|

| |

|

|

|

| |

ごあいさつ |

|

|

| |

| |

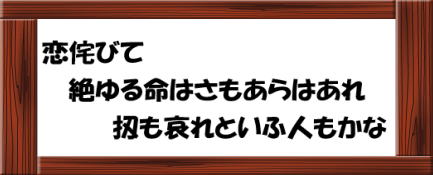

沖縄の梅雨入りも遅く、今のところ本州もまだのようですが、梅雨を越さねば夏を迎えられ

ないので少しの間辛抱することにしましょう。皆様、その後お変わりございませんでしょうか。

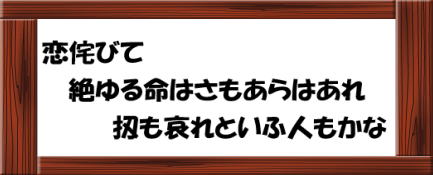

今月はそんな鬱陶しい季節にあって浪漫溢れる情熱の短歌を取り上げてみました。

おほかたに さみだるるとや 思ふらむ 君恋ひわたる 今日のながめを 和泉 式部

梅雨の中にあっても情熱の凄さには感心致します。

いずれにしても。来るべき猛暑に備え健康に留意して体力を温存したいものです。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

令和6年6月1日

三枝 万祐

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

最終更新 2024.6.03 |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

2024年5月  |

|

|

| |

ごあいさつ |

|

|

| |

| |

風薫る清々しい季節となりました。

皆様、お変わりございませんでしょうか

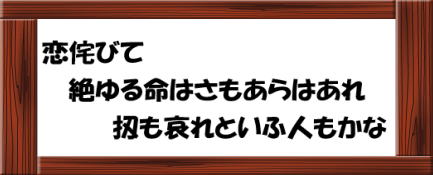

先月は”光源氏”の夢を砕いてしまいましたが(笑)今月は浪漫溢れる和歌を取り

上げてみました。

五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする 詠み人知らず

秘めたる愛と情熱を感じさせますが、LINEやメール全盛の現代においては

どうなんでしょうか。

皆様に幸あれ。

令和6年5月

三枝 万祐 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

2024年4月  |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

2024年3月  |

|

|

| |

|

|

|

| |

ごあいさつ  |

|

|

| |

|

|

|

| |

| |

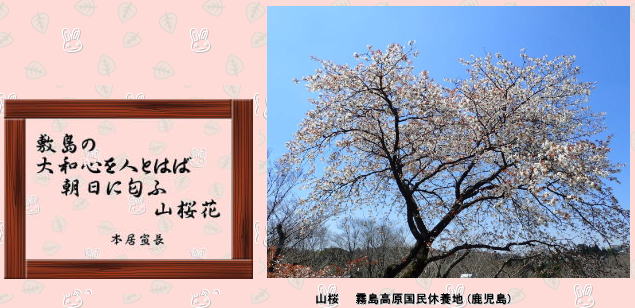

”一月は往ぬる、二月は逃げる、三月は去る”とはよく言ったもので早くもその三月が

やって参りました。ついこの間、正月を迎えたばかりなのに。(笑)

世界的に見ても珍しい”年度替り”・・・詳しい歴史はよくわかりませんが外国人には

?のようです。欧米の9月新学期が日本人に?のように。これは昔、欧米の子供たちを

家畜の世話、農作業に従事させ秋口にひと息ついたから、・・・(Wikpediaより)との事の

ようです。

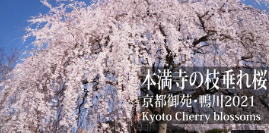

それはともかく、3~4月は日本人が”日本”を意識させる季節です。桜の美しさ、儚さを

心に留め置きたいと思っています。

令和6年3月

三枝 万祐 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

2024年2月  |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

2024年1月  |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|